Development and Application of Rock Rheological Constitutive Model Considering Dynamic Stress Field and Seepage Field

作者:陈奕安1,赵光明1,许文松1,许江2,彭守建2

单位:1. 888集团官方网站 煤矿安全高效开采省部共建教育部重点实验室

2. 重庆大学 煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室

期刊:International Journal of Mining Science and Technology

(中科院一区,TOP,IF=11.7)

创新点

Highlights

(1)在多种渗透水压和动态应力条件下实现了砂岩的广义流变试验。

(2)考虑动态应力状态和砂岩的渗流特性,构建了一种新的岩石广义流变本构模型。

(3)采用砂岩广义流变本构模型的二次开发形式,对岩土工程围岩流变变形量展开了数值模拟分析。

研究背景

Research Background

在深部矿山建设和开采过程中,深部岩体的应力场和渗流场是不断变化的,特别是地下水对深部岩土工程围岩长期稳定性的影响需要进一步研究。应力场和渗流场之间的相互作用对岩石的流变行为产生不利影响,增加了工程围岩失稳和突水事故的风险。这些挑战突出表明,进一步研究深部条件下的岩石流变学是很有必要的,特别是对深部岩土工程中在动态应力场和渗流场耦合作用下围岩的长期稳定性分析。

目前对岩石流变行为和本构模型的研究主要集中在岩石的蠕变行为方向上,蠕变仅描述了在恒定应力作用下岩石随时间的增长产生的变形行为,岩石的蠕变特性通常发生在理想力学条件下。然而,深部岩土工程将会更多地涉及应力场、应变场和渗流场之间的相互作用。岩石所受应力水平的增大会导致更剧烈的变形,这也会改变岩石内部应力场和渗流场的分布,从而形成动态应力场与渗流场之间的耦合。因此,本研究提出了一种基于应力归还法的广义流变试验方法和岩石流变本构模型,以考虑动态应力场对岩石流变特性的影响。该方法促进了岩石流变学理论的发展,提高了深部岩土工程中围岩长期稳定性评价的准确性。

摘 要

Abstract

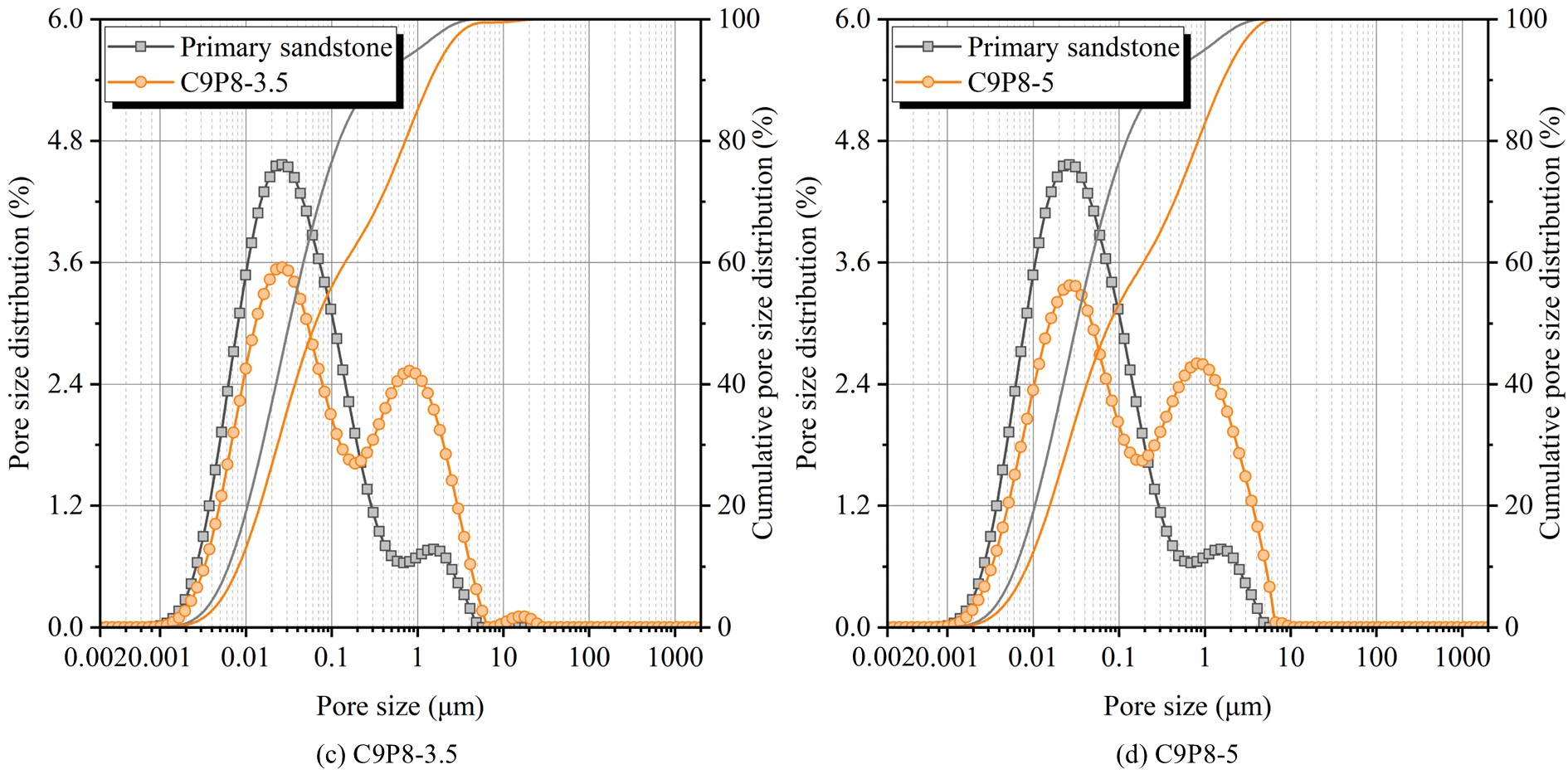

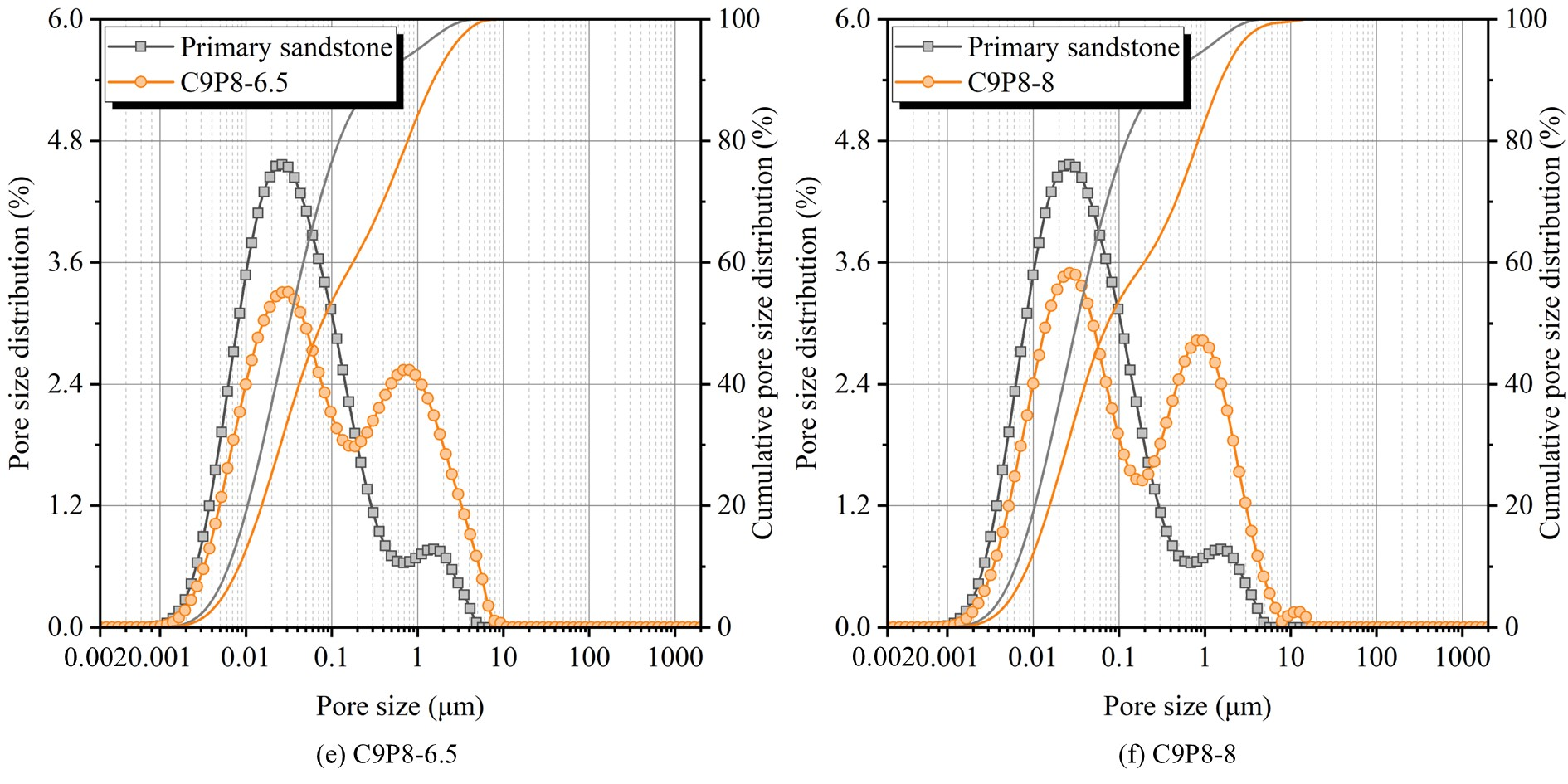

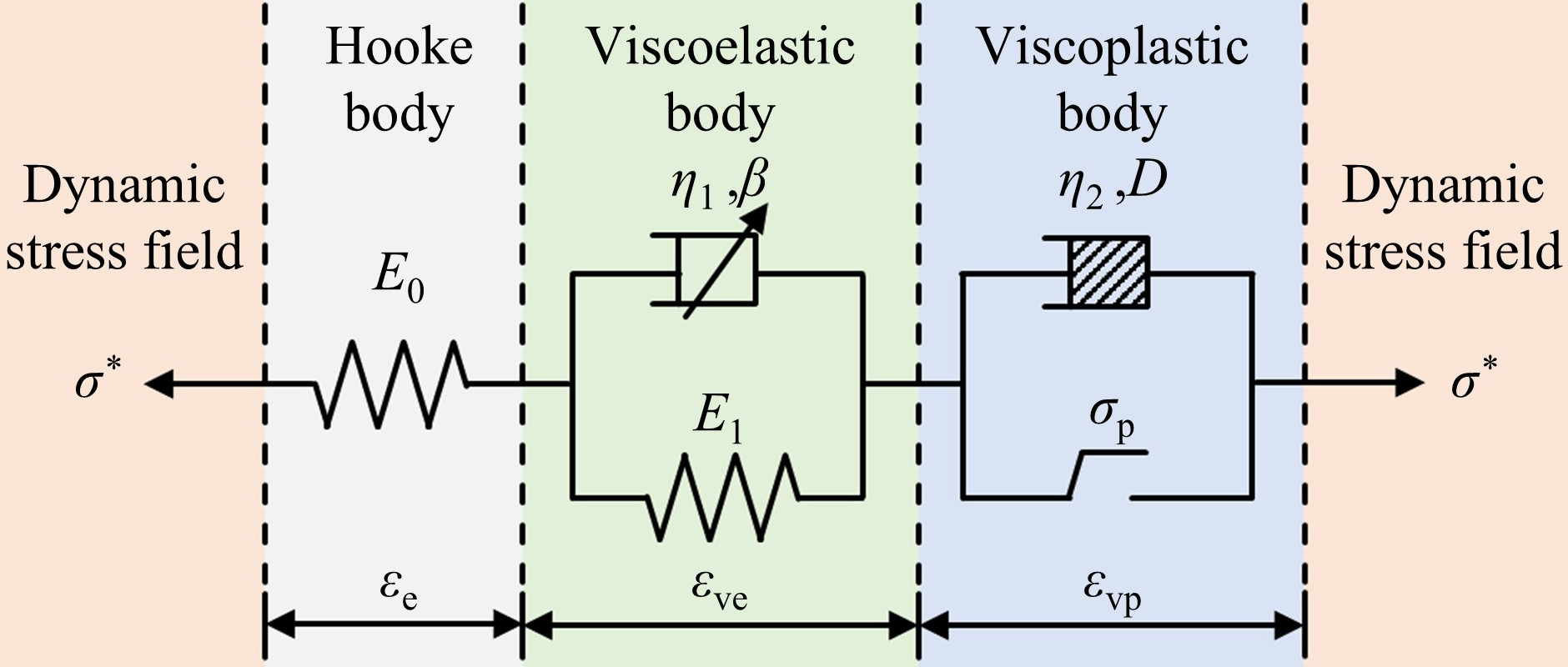

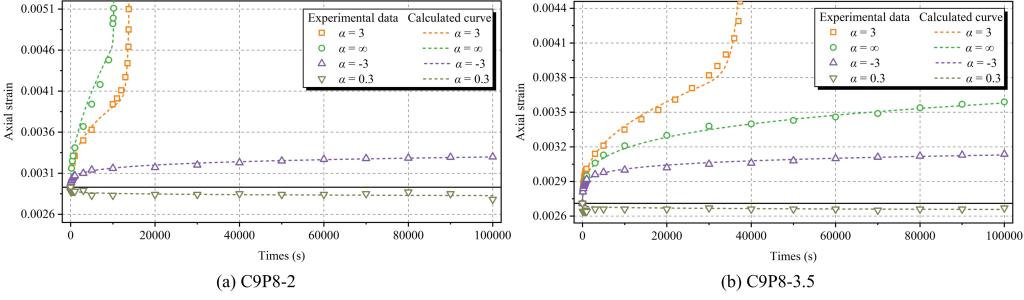

开展了动态应力场和渗流场作用下砂岩的广义流变试验。结果表明:在应力场增大的条件下,砂岩试样的流变应变量大于蠕变条件下的流变应变量,表明动态应力场对砂岩的流变行为有显著影响。流变试验后,砂岩试件内部小孔隙数量减少,中孔隙数量增加,形成新的渗流通道。较高的流变启动应力水平加速了砂岩孔隙的压缩和渗流通道的关闭,导致砂岩渗透率降低。基于广义流变学原理和试验结果,构建了一种结合动态应力场和渗流特性的岩石广义流变本构模型。利用该模型的二次开发形式对岩土工程中围岩流变变形量展开了数值模拟分析,验证了广义流变数值模拟方法的适用性。研究结果为工程岩体长期稳定性评价和围岩变形量的预测提供了理论支持。

文章图片

Figures

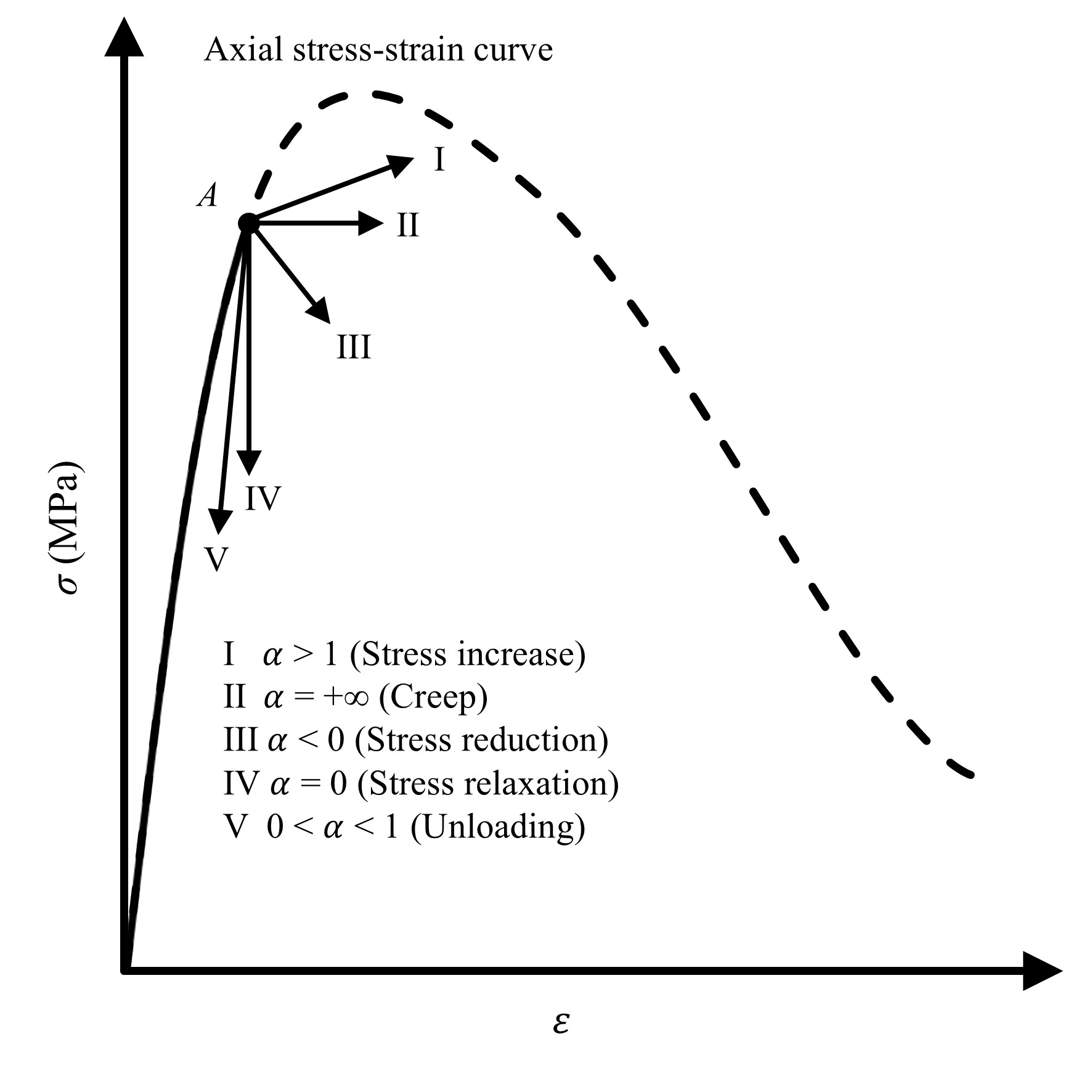

图2 广义流变岩石试验简介

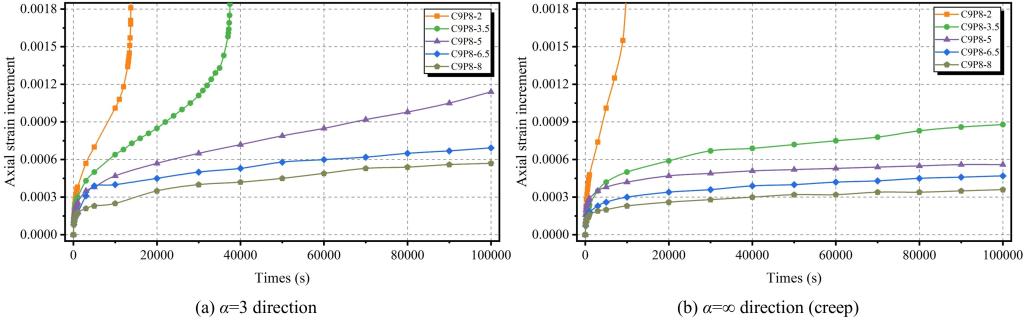

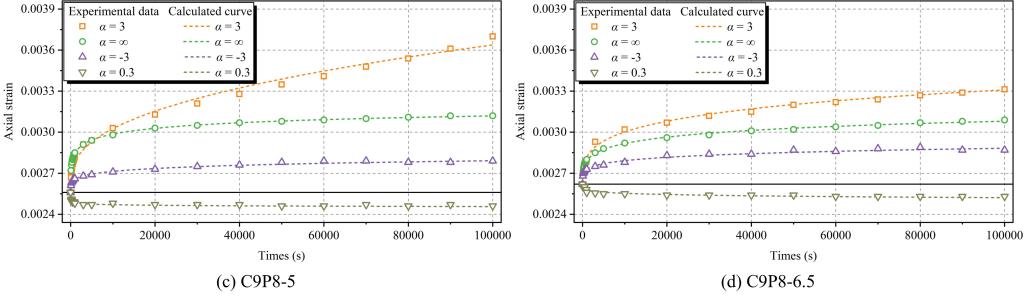

图5 不同渗透水压作用下砂岩试件轴向应变增量–时间曲线

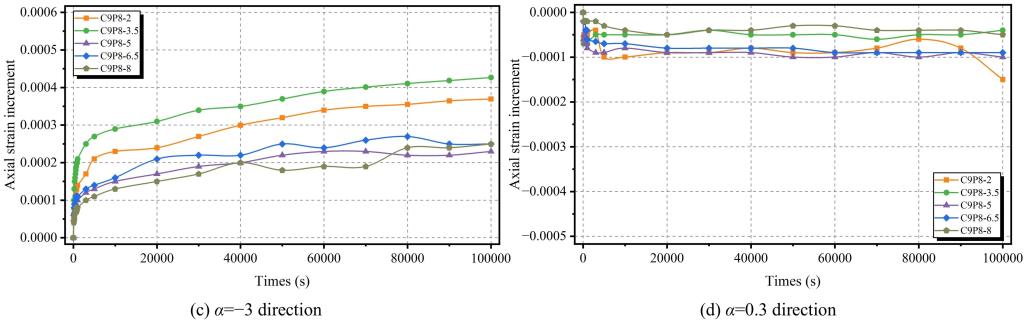

图9 不同渗透水压作用下砂岩试件的T2图谱及孔径分布

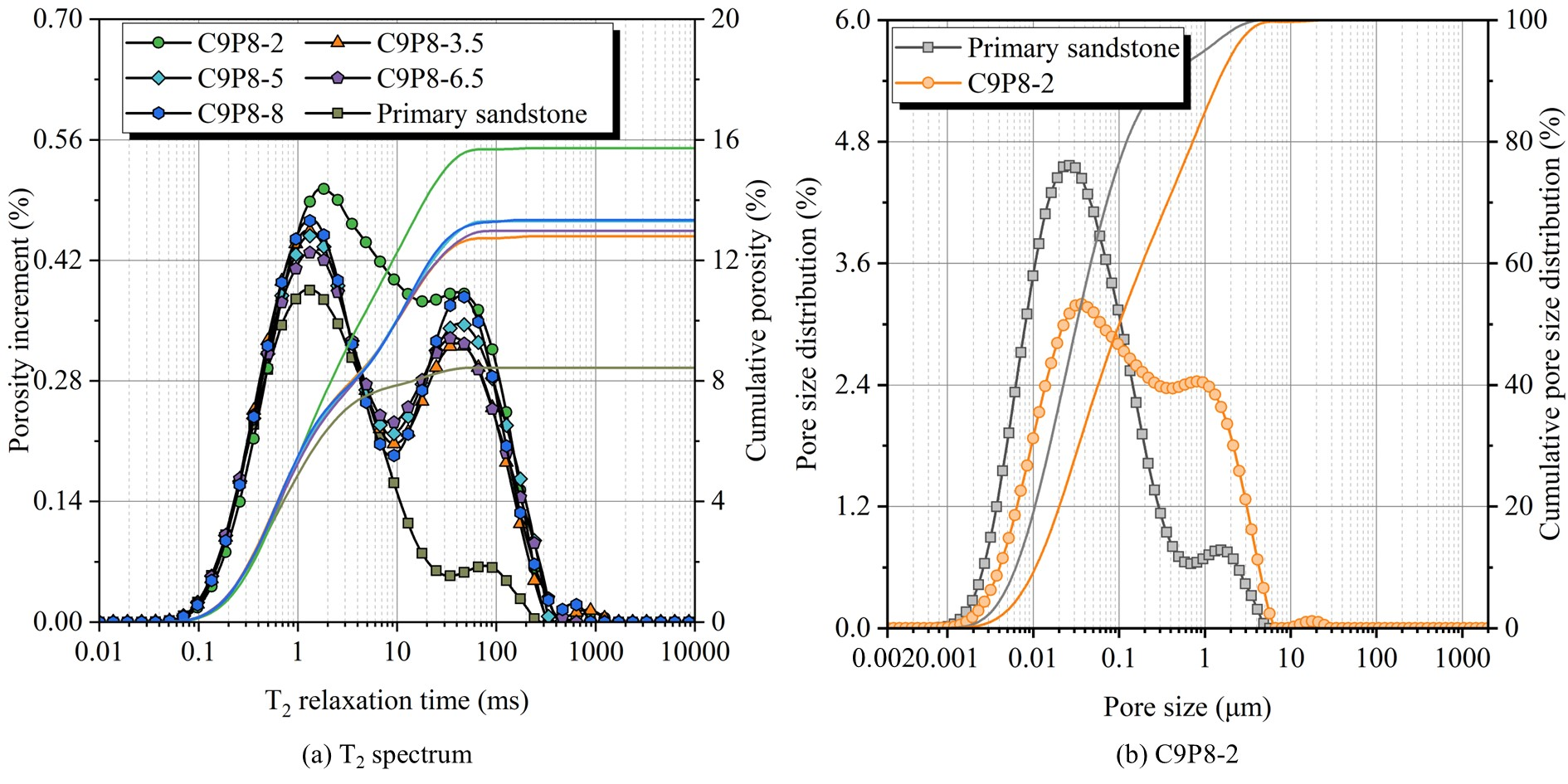

图10 考虑动态应力场和渗流场作用的岩石广义流变本构模型

图11 不同渗透水压作用下砂岩试件轴向应变拟合增量–时间曲线

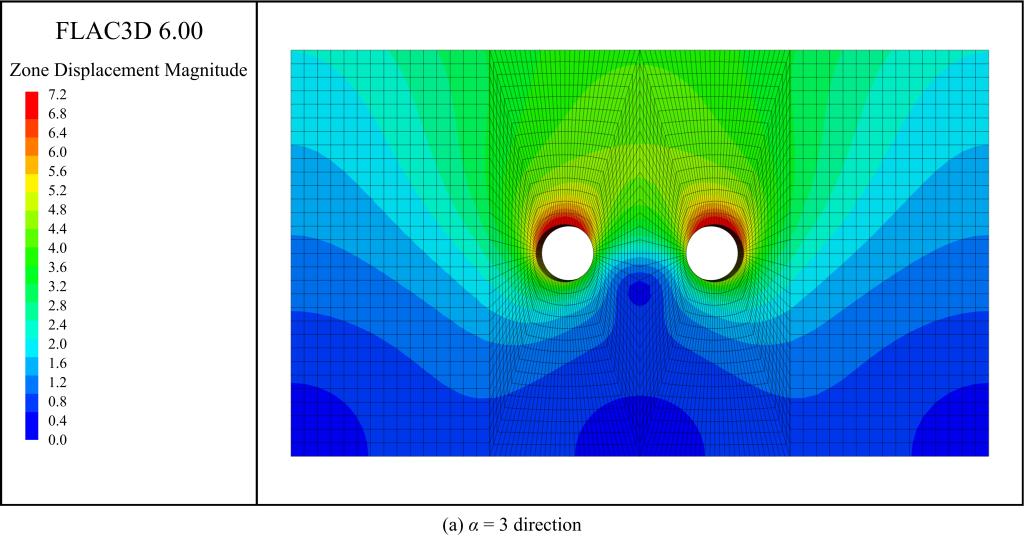

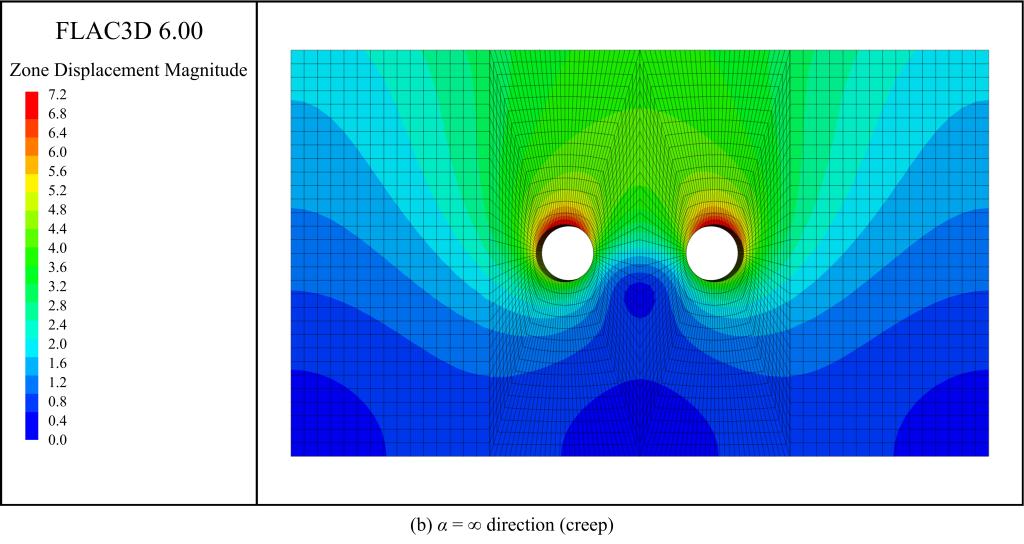

图15 不同流变方向系数下隧道几何模型数值模拟总位移云图

作者简介:

陈奕安,校聘副教授,本科毕业于太原理工大学安全工程专业,博士毕业于重庆大学安全科学与工程专业。以第一作者在《International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences》、《International Journal of Mining Science and Technology》和《Rock Mechanics and Rock Engineering》等国际TOP岩石力学期刊上发表SCI论文5篇,在《岩石力学与工程学报》、《采矿与安全工程学报》等国内知名期刊上发表EI论文4篇。作为主研人员参与国家自然科学基金面上项目、中央高校基本科研项目等4项;申请或授权发明专利十余项;获绿色矿山科学技术奖一等奖1项。

研究方向

多场耦合岩石力学、岩石流变力学

来源:

CHEN Yian, ZHAO Guangming, XU Wensong, et al. Development and Application of Rock Rheological Constitutive Model Considering Dynamic Stress Field and Seepage Field[J]. International Journal of Mining Science and Technology, 2025.

https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2025.02.002